Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft schafft gemeinsam mit der Digitalen Hochschule NRW einen Rahmen, mit Forschungsdatenmanagement eine leistungsfähige, transparente und offene Wissenschaft zu unterstützen.

Forschungsdaten sind als Grundlage wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns und Innovationstransfers nicht nur für die Wissenschaft selbst ein hohes Gut, sondern entfalten ebenso entscheidende Relevanz für Gesellschaft und Wirtschaft. Die Digitalisierung schafft und verändert stetig Möglichkeiten, auf Grundlage von Daten neue Erkenntnisse zu erschließen und in Wertschöpfung zu integrieren.

Gemeinsam mit der Digitalen Hochschule NRW (DH.NRW) fördert das Land die Entwicklung und Bereitstellung landesweiter IT-Basisdienste sowie den Aufbau von Kompetenzen von und für Forschende für das Forschungsdatenmanagement (FDM). Dabei wird das Ziel fokussiert, allen Forschenden in NRW niederschwellig den Zugriff auf eine generische und integrierte Basisinfrastruktur zu ermöglichen, die sie in die Lage versetzt grundlegende FDM-Praktiken umzusetzen und die kooperativ betrieben wird.

Die Landesdienste werden von einzelnen Hochschulen oder Konsortien für die DH.NRW angeboten. Ihre Nutzung wird durch Support-Angebote anwenderfreundlich gestaltet. Durch diese Zusammenarbeit werden die einzelnen Hochschulstandorte im Aufbau ihrer digitalen FDM-Infrastruktur wesentlich entlastet und vor allem Forschende an kleineren Hochschulen erhalten Zugang zu qualitativ hochwertigen Basisdiensten.

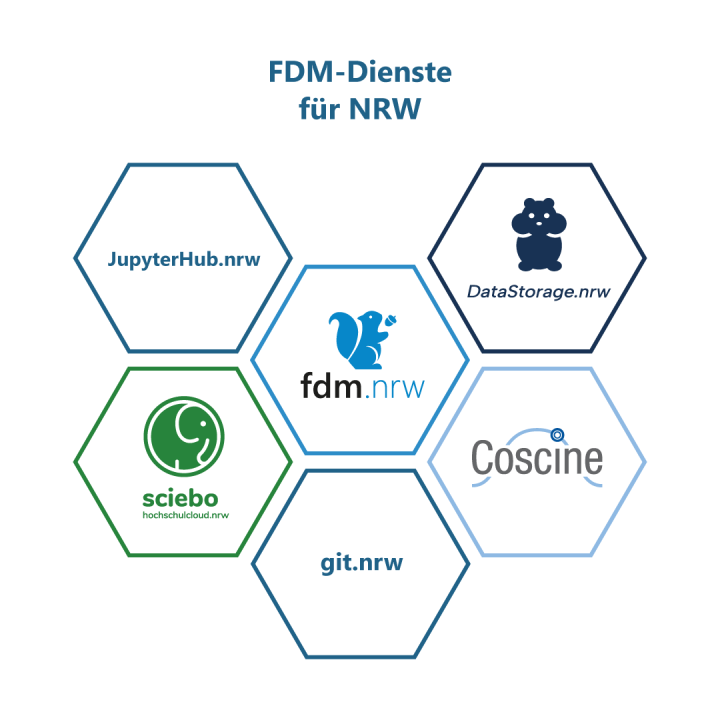

Landeskonzept fdm.nrw Konzepte, Infrastrukturen und IT-Basisdienste für den gesamten Forschungsdatenzyklus

Zur Umsetzung der Abdeckung des gesamten Forschungsdatenzyklus an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen bedarf es unterschiedlicher Konzepte, Infrastrukturen und IT-Basisdienste, die eng miteinander verzahnt werden müssen. Hierzu hat die Digitalen Hochschule NRW ein „Landeskonzept fdm.nrw“ im Rahmen des Digitalen Ökosystems DH.NRW erarbeitet und durch den Vorstand am 8. März 2024 verabschiedet.

Das vorgelegte Landeskonzept fdm.nrw soll einen Rahmen formulieren, in dem die NRW-Hochschulen und das MKW gemeinsam Konzepte für den Umgang mit Forschungsdaten umsetzen, die den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus abdecken und die Souveränität der Infrastrukturen und Dienste sichern. Dadurch sollen Forschenden Werkzeuge für das Forschungsdatenmanagement in die Hand gegeben werden, die in Rückkopplung mit den wissenschaftlichen Bedarfen weiterentwickelt werden. Dabei soll auch eine Abstimmung mit den bundesweiten Entwicklungen in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) erfolgen.

Die Landesinitiative fdm.nrw ist die zentrale Koordinierungsstelle, um FDM-Aktivitäten innerhalb der DH.NRW zu bündeln und strategisch weiterzuentwickeln. Ziel der Arbeit von fdm.nrw ist es, die Hochschulen in NRW mit den Entwicklungen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur zu verschränken. Durch Abstimmung und Kooperation der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen werden landesweite Dienste und Angebote für das Forschungsdatenmanagement (FDM) etabliert. Die Landesinitiative fdm.nrw unterstützt und begleitet diese Prozesse und somit das Ineinandergreifen lokaler und übergreifender Dienste.

Somit agiert die Landesinitiative fdm.nrw als Scharnier zwischen Standort-, Landes- und Bundesaktivitäten und ist Ansprechpartnerin für Hochschulleitungen und Infrastrukturpartner zu Fragen landesweiter Strukturen und Aktivitäten im Bereich FDM. Sie ist an der Universitätsbibliothek der Universität Duisburg-Essen angesiedelt.

Ab 2024 stellt das Land gemeinsam mit der DH.NRW hierfür der Universität Duisburg-Essen dauerhaft Personalmittel im Umfang von 4,5 Stellen zur Verfügung.

Hier weitere Informationen zu Landesinitiative abrufen: https://www.fdm.nrw

Forschungsdatenspeicherinfrastruktur

Die Forschungsdatenspeicherinfrastruktur der DH.NRW wird derzeit über Coscine.nrw bereitgestellt. Coscine greift dabei direkt auf die einzelnen Speicherschichten zu. Die zentralen Speicherschichten in NRW bestehen derzeit aus:

Mit DataStorage.nrw steht allen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen eine georedundante Speicherinfrastruktur zur langfristigen Sicherung und Archivierung von Forschungsdaten zur Verfügung. Betrieben wird sie von einem Konsortium unter Federführung der RWTH Aachen mit Beteiligung der Universität Duisburg-Essen, der Universität zu Köln und der Universität Paderborn. So können auch große Datenmengen im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis mindestens zehn Jahre über das Ende eines Forschungsprojekts hinaus sicher aufbewahrt werden, wobei die georedundante Speicherung das Risiko von Datenverlust von Beginn an minimiert.

Der über vier Standorte verteilte Objektspeicher bot in einer Pilotphase ab 2018 rund 10 PB nutzbare Kapazität (RDS.nrw); seine Redundanz stellt sicher, dass weder Datenverlust noch Service-Ausfälle bei Standortausfall auftreten. Am Standort Aachen ist zusätzlich ein schneller Speicherbereich als HPC-Konnektor vorgesehen, um Forschungsdaten hochschulübergreifend mit den HPC-Ressourcen in NRW zu verknüpfen.

Nach der Pilotphase wird die Infrastruktur seit Mitte 2023 mit neuen 24 PB sukzessive allen Forschenden an den öffentlich-rechtlichen Hochschulen in NRW zur Verfügung gestellt. Der Zugang erfolgt entweder über den landesweiten Basisdienst Coscine oder über hochschuleigene Zugangswege.

Im Jahr 2023 hat das Land rund vier Mio. Euro für den zusätzlichen Speicherbedarf von etwa 24 PB im Rahmen der landesweiten Ausrollung bereitgestellt.

Seit 2025 ergänzt DataArchive.nrw als weitere Speicherplattform für „kalte Daten“ – also selten genutzte Daten – das Angebot der landesweiten Forschungsdatenspeicherinfrastruktur an der Universität zu Köln und der RWTH Aachen. Um eine ökonomisch und ökologisch nachhaltige Langzeitspeicherung auch großer Datenmengen zu gewährleisten, setzt die Plattform auf Tapes. Durch die verteilte Speicherung an beiden Standorten mit doppelter Datenhaltung wird zugleich eine hohe Persistenz und Ausfallsicherheit erreicht.

Im Jahr 2025 hat das Land rund vier Mio. Euro für die neue Archivschicht von etwa 20 PB im Rahmen von DataArchive.nrw bereitgestellt.

Künftig sollen durch eine zusätzliche Speicher-Abstraktionsschicht in DataStorage.nrw zusätzliche Dienste integriert, die Verfügbarkeit gesteigert und eine herstellerübergreifende Erneuerung und Erweiterung bis hin zu Storage4NFDI ermöglicht werden.

Im Jahr 2025 hat das Land rund 1,5 Mio. Euro für die Umsetzung der Speicher-Abstraktionsschicht bereitgestellt.

FDM-Landesbasisdienste

Die Plattform Coscine bietet allen Forschenden in Nordrhein-Westfalen eine Umgebung für das Management ihrer digitalen Forschungsdaten, die sie von der Projektplanung über den Zugriff auf Forschungsdaten im kollaborativen Arbeiten bis hin zur Archivierung unterstützt. Mit Coscine können Forschende in ihrem Arbeitsalltag Metadaten den projektspezifischen Anforderungen entsprechend erfassen. Für die Speicherung der Daten können Einrichtungen entscheiden ob sie lokale Infrastrukturen verwenden möchten oder ob sie auf das zentrale Angebot DataStorage.nrw zurückgreifen. Auch git.nrw wird zukünftig als Speicherort eingebunden.

Dank des niederschwelligen Zugangsmanagements und der Integration von DFN-AAI und ORCID kann Coscine als Kollaborationsplattform über Hochschulgrenzen hinaus verwendet werden. Durch diesen landesweiten Basisdienst wird die Speicherung und Ablage sowie die Datenstrukturierung durch Metadaten passgenau auf technischer Ebene unterstützt.

Dank eines wissenschaftsgeleiteten Bewirtschaftungskonzepts können die landesweit verfügbaren Speicherressourcen in DataStorage.nrw nach einheitlichen Kriterien kontingentiert und provisioniert werden. Dies verbessert insbesondere die Partizipationsmöglichkeiten kleinerer Hochschulen an den landesweiten Speicherressourcen in DataStorage.nrw und erhöht gleichzeitig deren langfristige Wirtschaftlichkeit.

Für die Forschenden und die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen ist Coscine somit ein Baustein um Forschungsdaten im Sinne der FAIR-Prinzipien auffindbar (findable), zugänglich (accessible), interoperabel (interoperable) und nachnutzbar (re-usable) zu machen, und somit zur Erfüllung der Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (GWP). Coscine wird seit 2018 an der RWTH Aachen als Open Source-Software unter Berücksichtigung aktueller nationaler und internationaler Entwicklungen entwickelt. Die Plattform kann seit 2023 als landesweiter IT-Basisdienst der DH.NRW von Forschenden an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus genutzt werden.

Ab dem Jahr 2024 stellen das Land Nordrhein-Westfalen und die DH.NRW der RWTH Aachen für die Wahrnehmung dieser Aufgabe dauerhaft Personalmittel im Umfang von drei Stellen zur Verfügung.

Mehr Informationen dazu gibt es hier: https://about.coscine.de/

Der Sync&Share-Basisdienst Sciebo.nrw hat sich mit über 230.000 Nutzenden als unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Zusammenarbeit von Forschenden und Studierenden in Nordrhein-Westfalen etabliert. Auf Basis der Open-Source-Kollaborationsplattform Nextcloud ermöglicht Sciebo die gemeinsame Bearbeitung verschiedenster Dokumente sowie den standortunabhängigen Austausch und die Synchronisation von Daten. Als nicht-kommerzieller, datenschutzkonformer Cloudspeicher stärkt der Dienst die digitale Souveränität der Hochschulen in NRW. Seit 2015 wird Sciebo an zwei getrennten Standorten der Universität Münster betrieben und kontinuierlich weiterentwickelt.

Seit 2024 stellt das Land gemeinsam mit der DH.NRW der Universität Münster für den Betrieb dieses landesweiten Basisdienstes dauerhaft Personalmittel für zwei Stellen bereit. Im Jahr 2026 ist zudem die Erneuerung der Systemplattform für rd. 5 Mio. Euro (mit einer Eigenbeteiligung der Hochschulen in Höhe von 0,5 Mio. Euro) vorgesehen.

Mehr Informationen dazu gibt es hier:

Das Projekt JupyterHub.nrw wird von der Universität Münster geleitet und hat zum Ziel cloudbasierte Rechenressourcen bereit zu stellen. Es handelt sich bei Jupyter Hub um ein fachübergreifendes und etabliertes Werkzeug, mit dem Arbeitsumgebungen für interaktives Rechnen geschaffen werden können. Diese können von Forschenden und Lehrenden in Studium und Lehre und Forschung gleichermaßen genutzt werden können. Forschenden ist es so möglich auf dieser Infrastruktur und mit Hilfe verschiedener Methoden Forschungsdaten zu erzeugen, zu analysieren und weiter zu prozessieren. In Repositorien veröffentlichte sogenannte Jupyter-Notebooks werden als Open Educational Resources indexiert und können so für Studium und Lehre zur Verfügung gestellt werden.

Die Benutzung des NRW JupyterHubs erfolgt äußerst niederschwellig über den Webbrowser und kann allen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, die an der DFN AAI teilnehmen. Speziell Lehrende sollen die Möglichkeit erhalten, diese Plattform in Kursen einzusetzen, um Studierenden mit einer vorgefertigten Umgebung den Zugang zu neuen Technologien und Methoden zu erleichtern. Aufgrund der Cloud-Infrastruktur ist es nicht entscheidend, welche Endgeräte genutzt werden, denn allen Nutzenden stehen dieselben technischen Möglichkeiten zur Verfügung. Nach einer Pilotphase mit ausgewählten Hochschulen im Jahr 2024 wird der zentrale Dienst ab dem Jahr 2025 allen interessierten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt und fortlaufend evaluiert und verbessert.

Das Projekt wird in der Zeit von November 2023 bis Dezember 2027 vom Land mit rd. 3,3 Mio. Euro aus der Digitalisierungsoffensive gefördert.

Mehr Informationen dazu gibt es hier:

Die Open Source-Software GitLab ermöglicht es Daten und Software-Code zu versionieren, zu verwalten und zu publizieren. Zusätzlich bietet die All-in-One DevOps-Plattform für Teams, Softwareentwicklungsprozesse effizienter, transparenter und agiler zu gestalten und Projekte gemeinsam zu bearbeiten. Durch diese und weitere Funktionalitäten, wird GitLab bereits in vielen Abläufen der Forschung, Lehre und im IT-Betrieb innerhalb einer Einrichtung eingesetzt.

Mit dem Projekt git.nrw soll ein zentrales Angebot einer GitLab-Instanz für die Hochschulen der DH.NRW in Nordrhein-Westfalen geschaffen werden. Dieses unterstützt die hochschulübergreifende Zusammenarbeit in den Bereichen Softwareentwicklung, Forschungsdatenmanagement, (Forschungs-) Projekt-management und Lehre. Hierdurch wird nicht nur die Softwareentwicklung in Nordrhein-Westfalen gestärkt, sondern auch ein dynamisches Netzwerk geschaffen, das Innovationen vorantreibt.

In dem Projekt git.nrw arbeiten die RWTH Aachen, die Universität Münster, die TH Köln, die Universität zu Köln und die Universität Duisburg-Essen gemeinsam daran, sowohl die technische Infrastruktur aufzubauen als auch OER-Materialien zu erstellen, die den Einstieg in die Nutzung von GitLab erleichtern sollen. Die Vielfalt der beteiligten Institutionen trägt dazu bei, dass unterschiedliche Perspektiven und Expertisen in das Projekt einfließen, wodurch ein umfassendes und nachhaltiges Serviceangebot für alle Hochschulangehörigen geschaffen wird.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird der Dienst aufgebaut und befindet sich in einer internen Pilotphase. Während dieser werden die notwendigen Governance- und Supportstrukturen aufgebaut. Der Dienst soll für alle Hochschulen der DH.NRW zum dritten Quartal 2026 nutzbar sein.

Das Projekt wird in der Zeit von Januar 2023 bis Dezember 2028 vom Land mit rd. 6 Mio. Euro aus der Digitalisierungsoffensive gefördert.

Mehr Informationen dazu gibt es hier: